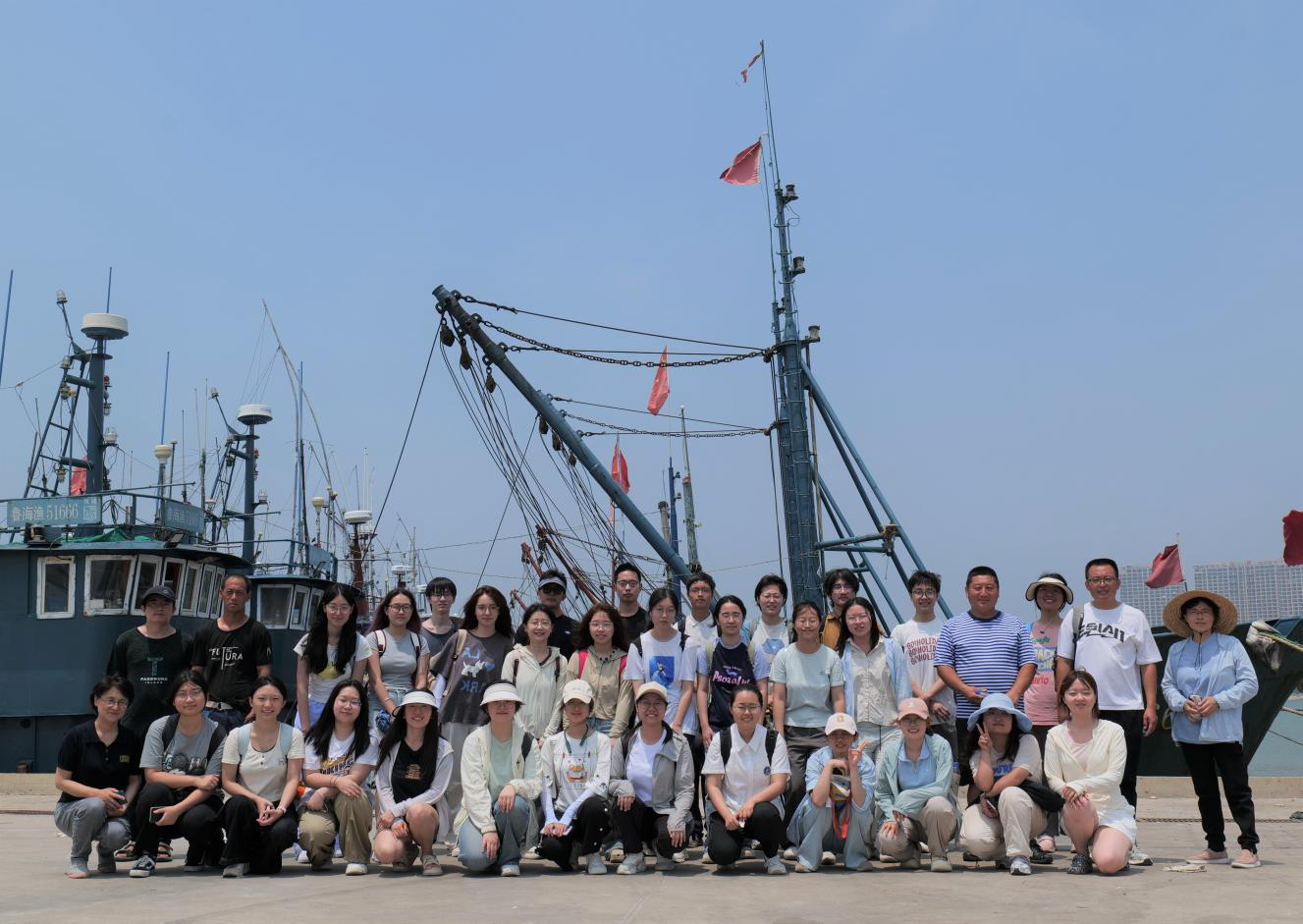

为深化语言与文化研究实践教学,引导学生深入探索山东方言状况和地域文化,2025年7月6日至11日,由我院岳立静、张燕芬两位老师开设的山东大学暑期学校精品项目“语言与文化田野调查”顺利开展,师生三十余人赴烟台海阳开展了为期5天的田野调查活动。

本次活动分为语言调查和文化调查两部分。语言调查主要调研海阳方言的语音系统,文化调查则考察了海阳的民俗文化、渔业文化以及海阳的革命历史文化等。

海阳市拥有深厚的民俗底蕴与独特的地域文化,海阳大秧歌作为国家级非物质文化遗产,是当地文化的鲜活缩影。7月6日下午,调研团队首先前往海阳大秧歌表演现场凤凰广场。在铿锵的锣鼓声中,感受海阳大秧歌的欢快热烈。通过与当地秧歌艺人的深入交流,同学们进一步了解了大秧歌的艺术特质、组织形式以及与之有关的饮食文化、历史事件。通过当天的初步考察,团队深切体会到海阳民俗文化的蓬勃生命力和在当地的影响力,为后续的方言调查积累了必要的文化知识。

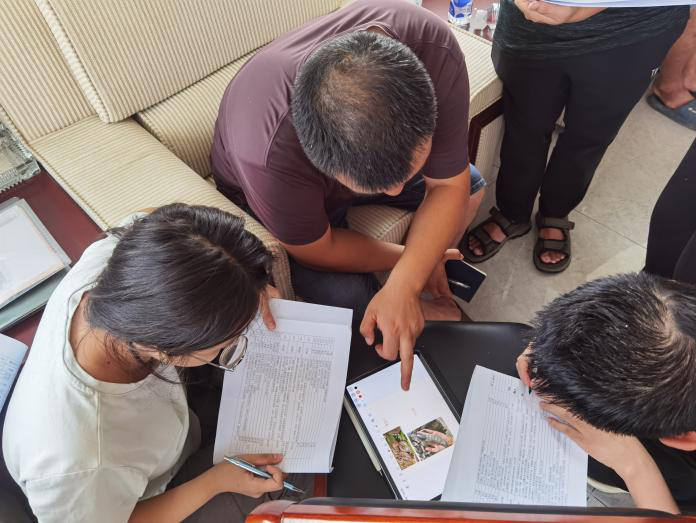

7月7、8、9日以及11日的上午,是课程最核心的方言调查部分。团队邀请了来自东村街道南才苑村的两位发音人,围绕海阳方言单字音系、单字记音以及及连读变调、轻声、儿化、“子”缀等方言现象展开了系统调研。调查过程中,师生围坐一堂,仔细聆听方言发音特点并使用音标符号加以记录。在调查过程中,当地的声调系统比较复杂,部分音节的声调调值仅存在细微的差异,团队成员反复听辨、多次确认,力争准确标注。每日调查结束后,团队同学在老师指导下及时整理数据,归纳音系特征与变调规则,逐步构建起海阳方言的语音系统框架。同时,同学们还在音系调查中深入了解了规范的方言调查程序,夯实了汉语方言学的听辨音技巧,提高了田野调查的实践能力。

7月10日,调研重点转向当地的渔业词汇调查。团队前往海阳市龙山街道新民村,聚焦干海鲜、活海产、船体部位、捕鱼活动、渔业文化等五类词汇条目,分组采访新民村、徐家铺村以及麻姑岛村的船长和老渔民,并做了详细的记录。随后,同学们又赶往凤城街道海阳港码头,实地采访了年轻船长,深入了解了海阳捕捞业的历史和现代渔业经济的发展。同学们在记录方言文化、收获大量第一手渔业词汇材料的同时,也追踪到其中承载的渔业文化和历史,收获很大。

团队成员还前往海阳市地雷战纪念馆,在历史文物与史料记载中重温胶东抗日军民的英雄事迹。通过聆听讲解员对地雷战历史背景、战斗策略及军民协作故事的生动讲述,团队成员深刻感悟革命先辈们不屈不挠的斗争精神,更加直观地认识海阳在土地革命战争、抗日战争和解放战争等时期孕育的红色文化,进一步丰富了同学们对当地文化的理解。

此次烟台海阳之行得到了当地有关部门及各界人士的大力支持,课程既是对传统语言调查方法的传承,也是结合地域文化特色探索语言研究新路径的一次尝试。同学们在实践中掌握了方言调查的基本方法,更深刻地认识到方言作为地域文化“活载体”的重要意义,深入感受到了优秀民族的魅力,有效增强了中华民族的认同感和文化自信。未来,我院将继续依托实践教学改革,推动方言课程理论与田野调查实践的深度融合,为国家和山东省的语言保护工作和文化传承做出贡献。